![]()

平成8年の夏ごろに着工

安曇川にログハウスを建てようと思い立ったときから暖房は鉄製の薪ストーブではなく、レンガ積みの暖炉にしようと決めていた。ログハウスは暖炉に限る、といった根拠のない思い込みがあったからだ。

暖炉の長所・・赤い炎を直接眺めることができ、1日中、炉の前にいても飽きない。

・・一旦、炉壁の温度が上がると、後はチョロチョロ焚くだけで、ほんわかとした暖かさがすごく具合が良い。

・・何といってもログハウスの持つ雰囲気に合っている。

暖炉の欠点・・・炉壁の温度が上がるまで長時間を要する。

・・その間に消費する薪の量が半端じゃない。

・・換気量がすごいので、暖炉の開口に吸い込まれる冷たい空気流ができてしまい、身体の前側は焼けるよう に熱い のに背中は寒い。

昔の囲炉裏を思い出す。

暖炉を造るぞ、と言ってもその構造や造り方に詳しい訳ではない。単に2〜3回本などで見たことがあるといった程度である。果たして、ほんとうに、暖炉が完成して、そして暖房設備として機能するのか?

まず、インターネットで、暖炉設計マニュアル等といったすごくレアな本を2〜3冊探し出し、それを読んで暖炉の何たるかをある程度理解したところで、自分のログハウスの大きさに応じた暖炉のサイズ,形状、レンガの形状,材質,枚数及び煙道のルート,高さ,直径等を計算し、それに基づいて設計図を描き、何度も修正した。

|

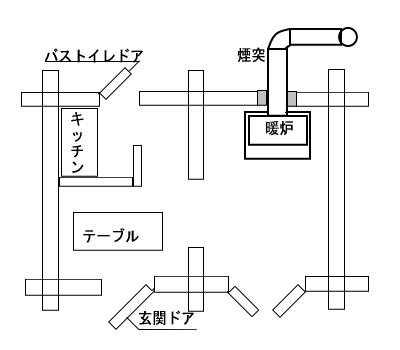

暖炉の設置場所については、玄関ドアを開けると、赤い炎が見えるようにしたいといった希望があったため、左の図のように決定した。もっとも、ログハウス本体が小さいので、図の位置しか配置できないのがほんとの理由のよう。 |

|---|---|

|

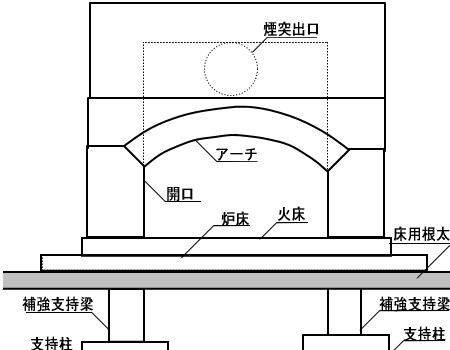

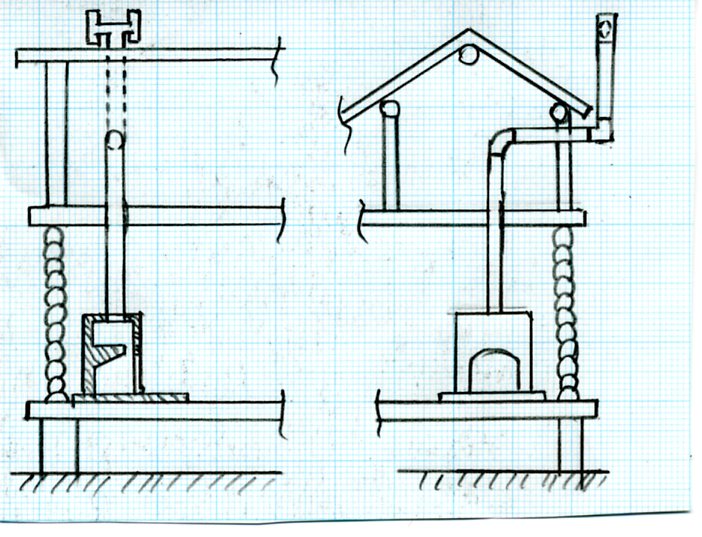

左の図は、最初考えた暖炉の正面図である。床の上に炉床を赤レンガで形成し、その上に耐火レンガで火床を形成し、その上にアーチで形成された開口を有する炉体を形成する。 炉体はレンガとコンクリートでできているので、かなりの重量がある。そのままでは床が重量に耐えられないと考え、補強用の支持梁を通し、これを直径50センチ程度の4本の丸太柱で支持することとした。 但しこの形状では、上述の暖炉の欠点を補うことはできない。 |

|

左の写真は、上述の暖炉の長所を生かしつつ、欠点を補うようにした私流の暖炉の最終形態を示している。 即ち、レンガ製暖炉と鉄製ストーブをミックスしたものとなっている。平たく言えば、暖炉の開口に鉄製の扉(観音開き)が装着されている。扉の下部には、空気取り入れ口が形成されており、これは開口面積を調整可能となっている。 この最終形態にいきつくまでに、何度も修正改造を繰り返した。特に、煙突のルートについては、4回目にしてやっと満足できるものになった。 以下に、この暖炉の具体的建築手順を詳細に説明する。 |

|

床の補強 本ログハウスの床は、大引き(150×300)上に300ピッチで懸け渡された根太の上にコンパネ(下地)を配置した構造となっている。左の写真は、このコンパネ上に赤レンガで形成した炉床である。これの下には、上図の、支持梁と支柱が配置されている。 |

|

灰出し機構 火床及び炉床には、灰出し用にレンガ1枚が着脱可能に配置されている。このレンガの下側には、灰出し用の土管の上端開口が臨んでいる。レンガを外して、そのまま灰を下方に落下させることができるようになっている。かなり良く考えて造れている。 ところが、幸か不幸か、当暖炉は、何故か灰の発生量が非常に少ない。そのため、この灰出し機構の出番は非常に少ない。 |

|

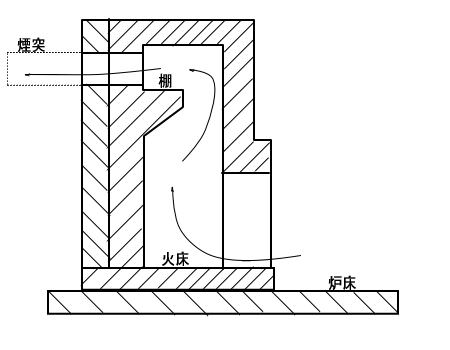

炉体の型枠 コンパネで造った。 特に アーチ部分や棚の部分は型枠無しでは積むことはできない。 棚の部分は、オーバーハングしている。この棚は、この部分の通路面積を絞ることにより流速を上げて燃焼状態を良好にすることと、煙突からの煤等が直接炉内に落下するのを防止するために設けられている。 内面の側壁は、奥側が狭くなるように傾斜している。これは、傾斜面からの輻射熱を開口より幅広に広がらせることを狙っている。 アーチは、横断面で見てテーパ状をなす異形レンガを組み合わせて造る。左,右の角柱状の部分でアーチの重量と、左右への突っ張りを支持する。 |

|

型枠の斜め後ろから見た状態を示す。 背面は上部ほど前側に位置するよう傾斜しており、これにより下の図の棚部分が形成される。 側面は奥側ほど狭くなるように傾斜している。 通路面積が棚側ほど狭くなっていることが判る。 下の図で、棚部分の背面の壁を貫通するように煙突が配置されている。 |

|

|

|

|

|

レンガ積みの手順 まず、左右の角柱部分を積み(2段上の左の写真)、アーチ部分を積む(上2枚の写真)。 続いて、アーチからの立ち上がり部分を積む(左の写真)。この部分の背面の壁に煙突が挿入されている。 |

|

天井壁を造るためにコンパネで受けを作り、その上に鉄筋を格子状に配置している。この天井壁部分は、レンガでは形成できない。不定形耐火物(コンクリートのようなもので、耐熱性が高い)で、形成する。 |

|

煙突には、250㎜径のステンレス螺旋管を採用した。この螺旋管は、0.5㎜のステンレス板を螺旋状に巻いて形成されており、非常に軽量かつ高剛性である。 この煙突は、炉体の背面から直ちにログ壁を貫通して、外に出るとともに、約8m立ち上がるといったルートをとっている。後に、このルートが気に入らなくなり、変更することとなる。 |

|

煙突のルートは、ログの壁に形成した矩形の穴を通って外方に延びた後、横方向に90度曲がり、そこから上方に立ち上がっている。上左の図では、横方向への曲がり部分が描かれていない。図が間違っている。 |

|

平成8年12月中頃には、煙突ができたので、早速試運転となった。 レンガ積み炉の場合は、レンガや耐火断熱材に含まれる水分を徐々に抜く意味でゆっくり炉温を上げる必要がある。そうでないと、炉が割れてしまう。とは言っても、暖炉の場合、少々薪を沢山くべてもそんなに急激に温度が上がることはない。最初の1日目は控えめに焚いていたけれども、2日めからはお構いなしにどんどん薪をくべてその暖かさを満喫した。 煙が室内側に出てくることもなく、順調に燃えており、ほっとした。煙突の高さは足りたようである。 |

|

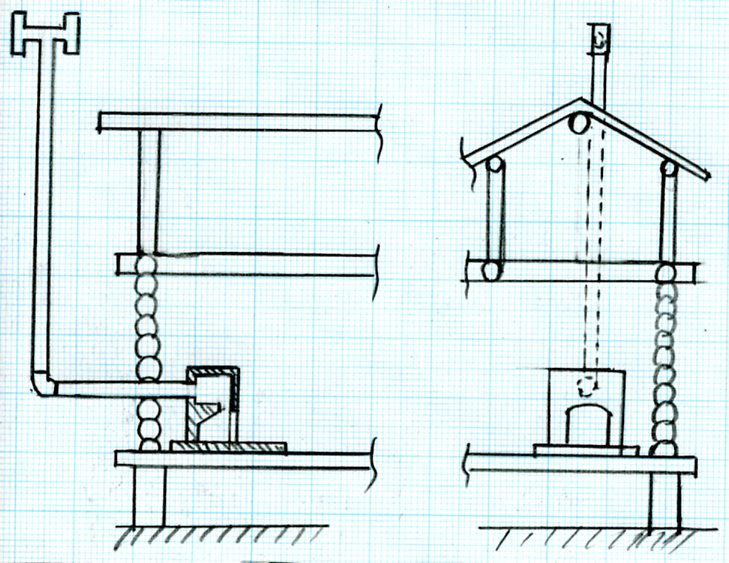

やっと暖かい暖炉ができたというのに、煙突のルートを変更することとした。 理由は、今の煙突のルートでは、煙突からの放熱を暖房に全く利用できていないため、いかにも勿体ない、ということである。 そこで、左の図のように、煙突を炉の天井から真っ直ぐに立てて二階の床を貫通し、さらに二階の側壁を横方向に貫通し、屋根を少し切り欠いて、ここから上方に立ち上げるルートとする。 |

|---|---|

|

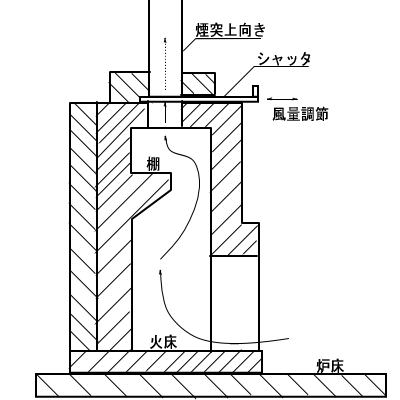

まず、天井壁に煙突より少し小さい貫通穴をあけ、その上に煙突を、シャッタを介在させて配置し、その周囲を耐火断熱材で固めた。 シャッタを進退させると風量調節ができる。なお、風量調節により、室内に煙が出てくるのを防止しつつ、換気量を最小に抑えることができる。 |

|

二階の床を貫通してさらに二階の側壁を貫通している。 煙突の上にあるのは、押し入れ。フトンや毛布が収納されている。暖炉を焚くと、この押し入れが加熱され、フトン乾燥機として機能する。すごい。 但し、後になって、この押し入れが火事しそうという問題が発生するとは、この時はまだ気付いていない。 |

煙突のルートを変更したことで、熱の利用効率は高くなった。

しかし、炉体の温度上昇に長時間を要する点、及び換気量が多いことにより空気の冷たい流れができ、身体の前部は熱いのに背中が寒い点は改善されていない。この点を改善するために、暖炉の開口に扉を付け、暖炉とストーブのミックスを図ることとした。

| 煙突のル−ト変更 |

|

|---|---|