暖炉はレンガで造るので相当な重量になる。従って床の耐荷重が不足する可能性が高い。そこで先ず、床面の補強を行った。写真の床面の下側(つまり床下)に、50cm程度の丸太を4本立て手補強した。おそらく数十トンの荷重に耐えられるはずだ。

上記補強された床面上に赤レンガを敷いて火床を造った。

火床の中央付近の灰排出穴を造った。蓋レンガを外すと灰を土管を通してそのまま床下に排出できる。良く考えて造ってある。

上記火床上に、型枠を設置する。メインの立ち上がり部の前側にアーチ状の入り口部を有する型枠を形成し、これを上述の火床の上に設置する。

先ず、上記赤レンガの火床の上に耐火レンガを敷いて暖炉の床壁を造る。そしてその上に上記型枠を配置し、この型枠に沿って耐火レンガを配置していく。写真は暖炉の下部が概ね出来た状態を示す。

なお、背面側はコンクリートで固める予定。

煙道の暖炉背面のログ壁から出た部分を示す。この後垂直上方に延長する。なお、この煙道は厚さ1mm以下のステンレスプレートを螺旋状に巻いたものであり、非常に軽量かつ高剛性である。写真は、煙道を途中までつないだところ。ここから上方に6m程立ち上げる。

煙道が完成したところで、早速火を焚いて見る。部屋内に煙が出てくることもなく、なかなか調子が良い。この写真はかなりの時間焚いてから後のもの。

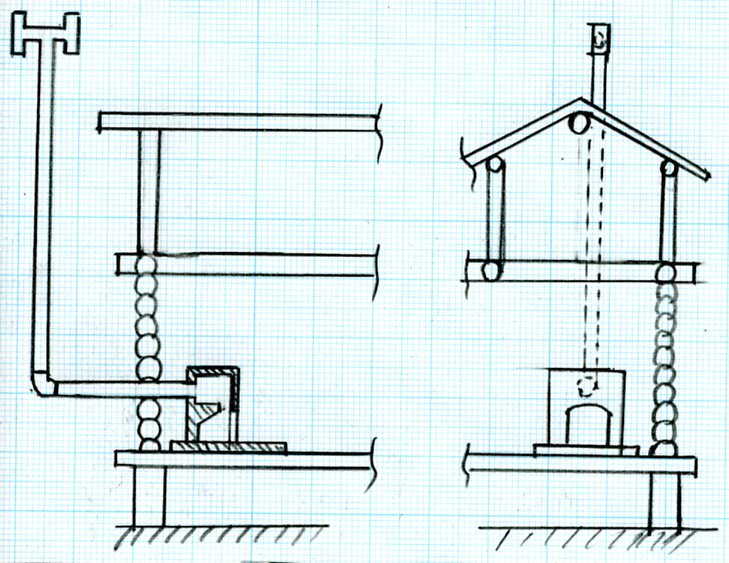

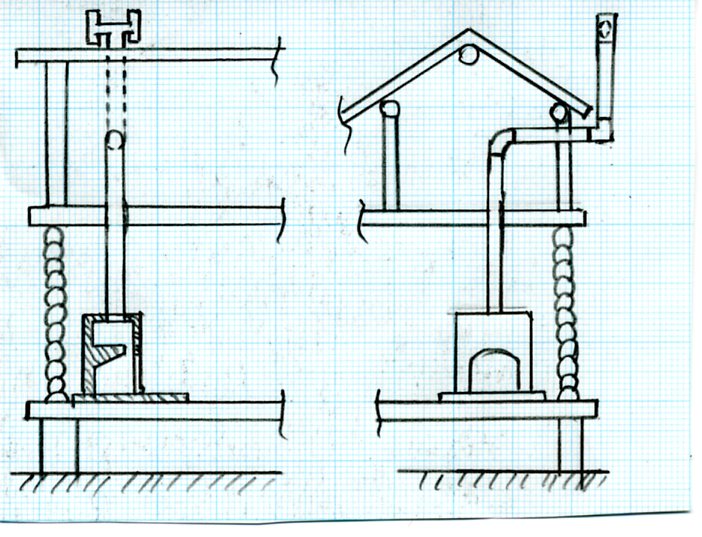

左図は、煙道の炉から延びる様子を示す。図中、右側部分は正面図、左側部分は側面図である。煙道は、炉の背面からログ壁を貫通して室外に出ている。即ち、煙道の略100%が屋外に配置されているので、炉で発生した熱はそのまま屋外に棄てられることなる。これはいかにも勿体無い。

そこで煙道のルートを変えることとした。即ち、煙道を、炉の天井から上方に立ち上げ、2階の部屋を通って屋外に延長するのである。これにより、炉で発生した熱を有効利用できる。外が雪で覆われている時期であっても毛布1枚で寝られるのだ。

写真は煙道が2階を通っている様子を示している。煙道の上側にあるのは、布団を入れる押入れ。暖炉を焚くと布団乾燥機として機能するのだ。すごい

煙道の屋外立ち上がり部分を示す。屋根の庇を一部切り欠いてここを立ち上げた。写真ではまだ付けていないが、立ち上がりの上端にH 型の傘を付けた。